臨床教育学研究科について

複合的な視点からの研究が可能に!

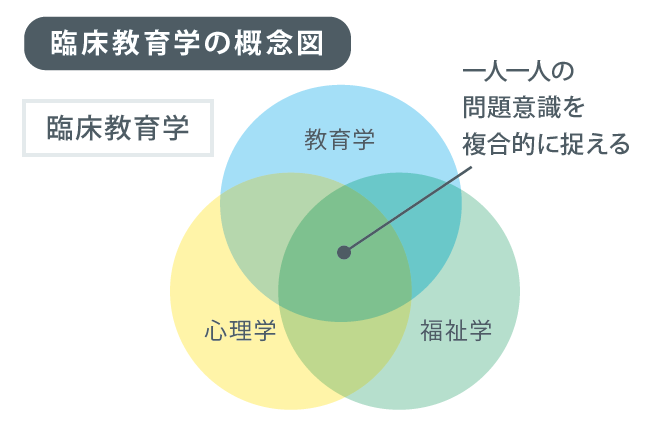

一人一人の問題意識を3領域の教員が総合的に指導します。

大きな社会変化に伴い、子どもを取り巻く環境は急速に変容しています。子どもの育ちをサポートする大人たちも、その変化に対応すべく、教育や支援のあり方を模索してきました。その過程で、不登校児に対する教育・支援にしても、教師や学校だけで、あるいは教育学という観点のみから児童・生徒らの状況を理解し、対策をたてることは難しく、多様な職種(カウンセラー、ソーシャルワーカー、医療機関、行政等)と学問領域(心理学、福祉学、精神医学等)からの複合的な取り組みの必要性が分かってきました。

このような取り組みは、今日では当たり前になっていますが、“臨床教育学研究科”では1994年より、教育学・心理学・福祉学を柱とする学際的・複合的なアプローチを先駆的に採用し、これまでになかった新たな試みを始めました。さらに、“臨床”の場で子どもを支援する様々な専門職が集まり、経験を活かしながら多角的に事例を検討し、理解し合うことを目指して、働きながら学べる夜間制大学院としたのです。その後、社会人学生からの様々な要望を受け、学校のみならず福祉や医療の現場で活動されている“対人援助職”の方々にも対応できるようカリキュラムの改善に努めるとともに、コロナ禍の経験から遠隔授業を積極的に取り入れるなど、社会人学生が学び易くなるよう教育環境の充実を図っています。

本研究科で学ぶ社会人は、学校関係者の他、心理職や福祉職、看護職、さらには司法関係者にも広がっており、専門職間での議論や学び合いが修了生の満足につながっています。

四半世紀を超える歴史をもつ臨床教育学研究科では、517名の修士課程修了者を輩出し、博士号取得者は81名を数えます(2023年度末時点)。今後とも、学際的な観点から、“対人援助職”の皆さんが抱える課題をともに考え、専門領域を超えて学び合う環境を整えるとともに、最新の学術的成果を取り入れながら、社会のニーズに応える教育を進めてまいります。

皆さまとともに学び合えますことを、研究科教員一同、楽しみにしております。

武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科

研究科長 安東 由則

大学院に在籍する人が関心を持つ課題を従来の領域別ではなく、3分野の教員が総合的に指導します。

3分野の複合的な視点から興味関心を考え研究する能力が身に付きます。

ミッションステートメント

ミッションステートメント

今日学校をとりまく子どもの問題状況は、いじめ、不登校、学級崩壊、引きこもり、非行、暴力などが相変わらず深刻な上に、心身の不調を訴える教師も増加しています。他方、幼児・児童虐待も深刻な状況が続いています。こうした問題の解決が緊急の課題となっており、そのため高度な専門家の養成や再教育が強く求められていると言えるでしょう。

しかし、そうした問題・病理も学校だけで解決することはできず、家庭、地域、行政などとの協働、社会や時代のマクロな視点からの解釈が必要です。また、少子高齢化、国際化、情報化が進行する中で、問題は子どもだけでなく、大人の間にも多くの「病人」、「弱者」、「敗者」が生まれ、あらゆる人びとに心身の病い、ストレスが蔓延しています。こうした問題に対して、教育や心理、福祉、医療・看護など対人援助職者への期待がますます高まっています。

このような臨床的諸問題の解釈と解決への社会的要請に応えるために、本大学院は夜間制・男女共学の独立研究科として、平成6年に修士課程が開設され、さらに平成9年には博士後期課程が認可され設置に至りました。

3つのポリシー

アドミッション・ポリシー

本研究科では「立学の精神」とそれに基づく「教育目標」に賛同し、かつ修了認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)および教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)に定める教育を受けるために必要な知識や技能、意欲を備えた人を求めます。

カリキュラム・ポリシー

本研究科では、ディプロマ・ポリシーを達成するために、次のような教育内容・教育方針に基づき、カリキュラムを編成します。

教育学・心理学・福祉学を統合した領域架橋的学問分野である臨床教育学の立場から、今日の対人援助に係る諸問題を解決する専門知識・能力・技能を修得するための系統的なカリキュラムを準備し、主として社会人を対象として開講しています。

大学院学生は研究指導担当教員の演習科目を必修としますが、他分野・他領域の科目群も履修することで、学際的な知識や視点、複合的視点からの問題解決力などの修得を目指します。

学位請求のための論文指導については、問題意識、方法、オリジナリティなどを確認し、明確な研究課題の決定、研究計画の作成など、研究をまとめ論文を完成させるために必要な指導助言を行います。

標準修業年限を超えて履修することができる長期履修学生制度により、修学上の多様なニーズにも配慮します。

教育課程全般を通じて、実践的場面との関係性を意識した、問題解決型の教育方法を行い、学生の理解を高めるとともに、将来にわたって研究を継続する基本的な考え方を形成します。

修士課程、博士後期課程ともに発表が義務づけられている、研究発表会などのプレゼンテーションを通じて、知識を統合し、質疑応答する能力を形成します。

ディプロマ・ポリシー

本研究科では、本学の定める修士課程もしくは博士後期課程における修業年限以上在学し、次のような能力・資質を備えた上で、所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、学位請求論文の審査および最終試験に合格した者に対し、研究科委員会の意見を聴いて、学長が課程修了を認定します。

| 1.知識・理解 | 1-1 | 専門とする「臨床教育学」「臨床心理学」「教育学」の分野における専門的な知識を備えている。 |

| 1-2 | 関連する領域における諸問題とその基礎的な知識を理解している。 | |

| 2.技能・表現 | 2-1 | 専門とする分野からの視点でデータを読み解き、分析する能力を備えている。 |

| 2-2 | 自分の研究について、他の専門職の人にも理解されるようなプレゼンテーション力を備えている。 | |

| 3.思考・判断 | 3-1 | 高度な専門的知識に基づく応用的問題解決力を備えている。 |

| 3-2 | 関連する領域における諸問題を批判的に分析する能力を備えている。 | |

| 4.態度・志向性 | 4-1 | 現場で生じる様々な問題に関して、複合的視点で解決案を提案できる。 |

| 4-2 | 研究を将来にわたって継続し、研鑚を重ねることができる。 |